йӮЈдәӣе№ҙпјҢжҲ‘们еңЁиҜҫй—ҙгҖҒеңЁиЎ—и§’ж–Үе…·еә—гҖҒеңЁж“Қеңәиҫ№зҡ„е°Ҹж‘ҠдёҠпјҢжүӢдёӯж”ҘзқҖеҮ еј й—Әй—ӘеҸ‘е…үзҡ„и¶ізҗғзҗғжҳҹеҚЎпјҢеҝғи·ійҡҸзқҖжҸӯејҖеҚЎеҢ…зҡ„йӮЈдёҖеҲ»дёҖиө·и·іеҠЁгҖӮжҜҸдёҖеј вҖңеҰ–дәәвҖқеҚЎзүҢпјҢйғҪжҳҜйқ’жҳҘеІҒжңҲзҡ„иұЎеҫҒвҖ”вҖ”他们жҲ–е№ҙе°‘жҲҗеҗҚгҖҒжҲ–дёҖйёЈжғҠдәәгҖҒжҲ–жҳҷиҠұдёҖзҺ°пјҢеҚҙйғҪжӣҫд»ҘеӨ©иөӢе’ҢжҝҖжғ…зӮ№зҮғдәҶжҲ‘们зҡ„и¶ізҗғжўҰжғігҖӮжң¬ж–Үе°ҶеёҰдҪ йҮҚж–°зӣҳзӮ№йӮЈдәӣе№ҙи¶ізҗғвҖңеҰ–дәәвҖқзҗғжҳҹеҚЎеёҰжқҘзҡ„зғӯиЎҖдёҺйқ’жҳҘеӣһеҝҶпјҡд»ҺйӮЈеј еј жіӣе…үзҡ„еҚЎйқўпјҢеҲ°иў«еҜ„жүҳеңЁе…¶дёӯзҡ„еҒ¶еғҸеҙҮжӢңпјӣд»Һе°‘е№ҙзҡ„收и—Ҹзғӯжғ…пјҢеҲ°еҰӮд»Ҡеӣһжңӣзҡ„ж„ҹж…ЁдёҺжҲҗй•ҝгҖӮжң¬ж–ҮеҲҶдёәеӣӣдёӘйғЁеҲҶпјҡйҰ–е…ҲеӣһйЎҫвҖңеҰ–дәәеҚЎвҖқж—¶д»Јзҡ„й»„йҮ‘и®°еҝҶпјҢе…¶ж¬ЎжҺўи®ЁзҗғжҳҹеҚЎиғҢеҗҺзҡ„йқ’жҳҘзғӯиЎҖпјҢеҶҚиҖҢеү–жһҗзҗғжҳҹе‘Ҫиҝҗзҡ„дёӨйқўжҖ§пјҢжңҖеҗҺеӣһжңӣиҝҷж®өйқ’жҳҘз¬ҰеҸ·зҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үгҖӮж— и®әдҪ жҳҜеҗҰдҫқж—§иёўзҗғгҖҒжҳҜеҗҰд»Қ收и—ҸзҗғеҚЎпјҢйӮЈд»Ҫиў«з»ҝиҢөе’ҢжўҰжғізӮ№зҮғзҡ„зғӯиЎҖпјҢд»ҚеңЁеҝғеә•ж»ҡзғ«еҰӮеҲқгҖӮ

еңЁжҷәиғҪжүӢжңәиҝҳжңӘжҷ®еҸҠзҡ„е№ҙд»ЈпјҢзҗғжҳҹеҚЎжҳҜжҲ‘们жҺҘи§Ұдё–з•Ңи¶ізҗғзҡ„жңҖзӣҙжҺҘж–№ејҸгҖӮйӮЈж—¶жҜҸдёҖеҢ…еҚЎзүҮйғҪжҳҜжңӘзҹҘзҡ„жғҠе–ңпјҢеҢ…иЈ…дёҠеҚ°зқҖCзҪ—гҖҒжў…иҘҝгҖҒеҚЎеҚЎгҖҒжүҳйӣ·ж–Ҝзҡ„笑容пјҢдјјд№ҺеңЁеҗ‘е°‘е№ҙ们еҸ¬е”ӨгҖӮжҲ‘们еңЁж‘ҠдҪҚеүҚе°Ҹеҝғең°ж’•ејҖеЎ‘ж–ҷе°ҒеҸЈпјҢжүӢеҝғеҫ®еҫ®еҮәжұ—пјҢз”ҹжҖ•еј„зҡұйҮҢйқўзҡ„еҚЎгҖӮжҠҪеҲ°зЁҖжңүзҡ„вҖңеҰ–дәәвҖқж—¶пјҢйӮЈд»ҪжҝҖеҠЁжҜ”иөўдёӢдёҖеңәзҗғиөӣиҝҳиҰҒејәзғҲгҖӮ

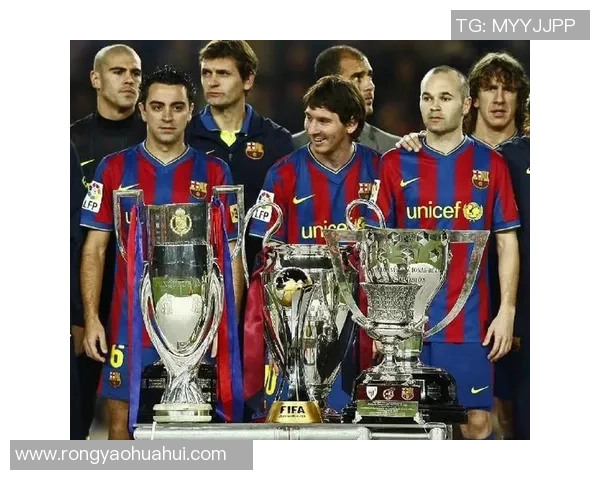

жүҖи°“вҖңеҰ–дәәвҖқпјҢжҳҜжҢҮйӮЈдәӣе№ҙиҪ»гҖҒжүҚеҚҺжЁӘжәўгҖҒиў«еҜ„дәҲеҺҡжңӣзҡ„зҗғе‘ҳвҖ”вҖ”他们зҡ„еҗҚеӯ—еҫҖеҫҖд»ЈиЎЁзқҖеӨ©иөӢдёҺжҪңеҠӣгҖӮдҫӢеҰӮеё•жүҳгҖҒе·ҙжҙӣзү№еҲ©гҖҒеҚҡжү¬гҖҒжІғ尔科зү№гҖҒеҺ„йҪҗе°”гҖҒжҲҲзӯ–пјҢ他们зҡ„зҗғжҳҹеҚЎжӣҫиў«ж— ж•°е°‘е№ҙеҘүдёәзҸҚе®қгҖӮйӮЈдәӣеҚЎйқўдёҠзҡ„笑容пјҢжҳҜ他们иҒҢдёҡз”ҹж¶ҜеҲқзҷ»иҲһеҸ°зҡ„ж ·еӯҗпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘们йқ’жҳҘдёӯе…ідәҺжңӘжқҘзҡ„е№»жғігҖӮ

жҜҸдёҖеј зҗғжҳҹеҚЎдёҚд»…жҳҜдёҖ件收и—Ҹе“ҒпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қжғ…ж„ҹзҡ„иҪҪдҪ“гҖӮжҲ‘们еңЁж“Қеңәиҫ№дәӨжҚўгҖҒжҜ”еҜ№гҖҒзӮ«иҖҖпјҢжҜҸдёҖеј еҚЎйғҪеёҰзқҖж•…дәӢвҖ”вҖ”жңүдәәдёәйӣҶйҪҗж•ҙеҘ—вҖң欧жҙІеҰ–дәәзі»еҲ—вҖқж”’дёӢеҚҠдёӘжңҲзҡ„йӣ¶иҠұй’ұпјҢд№ҹжңүдәәеӣ дёәжӢҝеҲ°зЁҖжңүй—ӘеҚЎжҲҗдёәеҗҢеӯҰй—ҙзҡ„вҖңиӢұйӣ„вҖқгҖӮйӮЈз§Қз®ҖеҚ•зҡ„еҝ«д№җпјҢжҳҜеұһдәҺдёҖдёӘжІЎжңүз®—жі•жҺЁиҚҗгҖҒеҸӘжңүзғӯзҲұе’ҢжўҰжғізҡ„ж—¶д»ЈгҖӮ

и¶ізҗғзҗғжҳҹеҚЎдёҚд»…жҳҜдёҖз§Қ收и—ҸпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қжғ…ж„ҹжҠ•е°„гҖӮжҲ‘们йҖҡиҝҮиҝҷдәӣеҚЎзүҮпјҢ第дёҖж¬Ўж„ҹеҸ—еҲ°дәҶвҖңеҒ¶еғҸвҖқиҝҷдёӘиҜҚзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮе°‘е№ҙ们дјҡжЁЎд»ҝеҚЎзүҮдёҠеҰ–дәәзҡ„еҸ‘еһӢгҖҒзҗғйһӢгҖҒеәҶзҘқеҠЁдҪңпјҢз”ҡиҮіеңЁзҗғеңәдёҠе№»жғіиҮӘе·ұжҳҜ他们зҡ„еҢ–иә«гҖӮйӮЈжҳҜдёҖз§ҚжңҖзәҜзІ№зҡ„зғӯиЎҖвҖ”вҖ”еҜ№йҖҹеәҰзҡ„жёҙжңӣпјҢеҜ№иғңеҲ©зҡ„еҗ‘еҫҖпјҢеҜ№е‘Ҫиҝҗзҡ„жҢ‘жҲҳгҖӮ

еңЁжҜҸдёӘеҚҲеҗҺзҡ„ж“ҚеңәдёҠпјҢжҖ»жңүеҮ дёӘе°‘е№ҙеңЁеҘ”и·‘пјҢ他们зҡ„иғҢеҸ·еҸҜиғҪжҳҜвҖң17вҖқпјҢд»ЈиЎЁзәіе°јпјӣеҸҜиғҪжҳҜвҖң22вҖқпјҢд»ЈиЎЁеҚЎеҚЎпјӣд№ҹеҸҜиғҪжҳҜвҖң45вҖқпјҢд»ЈиЎЁе·ҙжҙӣзү№еҲ©гҖӮйӮЈж—¶еҖҷзҡ„жҲ‘们зӣёдҝЎпјҢеҸӘиҰҒеҠӘеҠӣпјҢе°ұиғҪеғҸ他们дёҖж ·еңЁз»ҝиҢөеңәдёҠеҸ‘е…үеҸ‘зғӯгҖӮзҗғжҳҹеҚЎз»ҷдәҶжҲ‘们дёҖдёӘеҸҜи§Ұзў°зҡ„жўҰпјҢи®©и¶ізҗғдёҚд»…жҳҜз”өи§ҶйҮҢзҡ„иөӣдәӢпјҢжӣҙжҳҜжҲ‘们з”ҹжҙ»зҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

иҖҢеҪ“жҲ‘们зңӢзқҖйӮЈдәӣеҰ–дәәйҖҗжёҗжҲҗй•ҝгҖҒиҪ¬дјҡгҖҒжІүеҜӮпјҢеҝғдёӯд№ҹи·ҹзқҖз»ҸеҺҶдәҶе–ңжӮҰдёҺиҗҪеҜһгҖӮеё•жүҳзҡ„еҸ—дјӨгҖҒеҚҡжү¬зҡ„жІүжө®гҖҒе·ҙжҙӣзү№еҲ©зҡ„жЎҖйӘңдёҚй©ҜпјҢиҝҷдәӣеҸҳеҢ–и®©жҲ‘们第дёҖж¬Ўж„ҹеҸ—еҲ°зҺ°е®һзҡ„йҮҚйҮҸгҖӮеҸҜжӯЈжҳҜиҝҷз§Қе…ұйёЈпјҢи®©йқ’жҳҘжӣҙжңүжё©еәҰвҖ”вҖ”жҲ‘们дёҚ仅收и—ҸеҚЎзүҮпјҢд№ҹеңЁж”¶и—ҸиҮӘе·ұжӣҫз»Ҹзҡ„зғӯиЎҖеІҒжңҲгҖӮ

вҖңеҰ–дәәвҖқдёҖиҜҚпјҢжң¬иә«е°ұеёҰзқҖдёҖз§ҚжөӘжј«еҸҲж®Ӣй…·зҡ„ж„Ҹе‘ігҖӮе®ғд»ЈиЎЁжҪңеҠӣж— з©·зҡ„е°‘е№ҙеӨ©жүҚпјҢдҪҶеҗҢж—¶д№ҹжҡ—и—ҸзқҖе‘Ҫиҝҗзҡ„иҖғйӘҢгҖӮйӮЈдәӣе№ҙеҚЎзүҮдёҠзҡ„еҰ–дәәпјҢжңүзҡ„жҲҗдёәзңҹжӯЈзҡ„е·ЁжҳҹпјҢеҰӮжў…иҘҝгҖҒеҺ„йҪҗе°”гҖҒиҙқе°”гҖҒеҶ…马尔пјӣд№ҹжңүзҡ„иў«ж—¶й—ҙж№®жІЎпјҢжҲҗдёәвҖңжҳ”ж—ҘеӨ©жүҚвҖқзҡ„д»ЈеҗҚиҜҚгҖӮ

е‘Ҫиҝҗзҡ„е·®ејӮпјҢи®©еҰ–дәәеҚЎзҡ„ж•…дәӢжӣҙеҠ еҠЁдәәгҖӮеё•жүҳеңЁACзұіе…°зҡ„еҲқзҷ»еңәжғҠиүідё–з•ҢпјҢеҚҙеӣ дјӨз—…и·ҢиҗҪзҘһеқӣпјӣеҚҡжү¬иў«з§°дёәвҖңж–°жў…иҘҝвҖқпјҢеҚҙж°ёиҝңжІЎиғҪйЈһеҫ—йӮЈд№Ҳй«ҳпјӣиҖҢе·ҙj9еӣҪйҷ…з«ҷе®ҳзҪ‘жҙӣзү№еҲ©пјҢеӨ©иөӢжғҠдәәеҚҙиў«жҖ§ж јдёҺдәүи®®еӣ°дҪҸгҖӮжҜҸдёҖдёӘеҰ–дәәйғҪжҳҜдёҖдёӘе…ідәҺеёҢжңӣдёҺзҺ°е®һзҡ„еҜ“иЁҖпјҢжҸҗйҶ’зқҖжҲ‘们вҖ”вҖ”еӨ©иөӢжҳҜзӨјзү©пјҢдҪҶеқҡжҢҒдёҺжҲҗй•ҝжүҚжҳҜйҖҡеҫҖдј еҘҮзҡ„й’ҘеҢҷгҖӮ

еҪ“жҲ‘们йҮҚзҝ»йӮЈдәӣж—§еҚЎзүҮпјҢзңӢеҲ°иҝҷдәӣеҗҚеӯ—ж—¶пјҢеҶ…еҝғд»Қдјҡж¶Ңиө·еӨҚжқӮзҡ„жғ…з»ӘгҖӮ他们жҲ–и®ёжІЎиғҪиҫҫеҲ°йў„жңҹзҡ„е·…еі°пјҢдҪҶ他们еёҰжқҘзҡ„жҝҖжғ…дёҺжўҰжғіжҳҜзңҹе®һзҡ„гҖӮжӯЈеҰӮйқ’жҳҘжң¬иә«пјҡзҹӯжҡӮгҖҒзғӯзғҲгҖҒеёҰзқҖйҒ—жҶҫпјҢеҚҙеҖјеҫ—ж°ёиҝңжҖҖеҝөгҖӮ

и¶ізҗғзҗғжҳҹеҚЎдёҚд»…еұһдәҺ收и—ҸиҖ…пјҢжӣҙеұһдәҺдёҖдёӘж—¶д»Јзҡ„ж–ҮеҢ–еҚ°и®°гҖӮйӮЈжҳҜдә’иҒ”зҪ‘е°ҡжңӘйҘұе’Ңзҡ„е№ҙд»ЈпјҢе°‘е№ҙ们用зҗғжҳҹеҚЎе»әз«Ӣиө·иҮӘе·ұзҡ„вҖңдҝЎжҒҜдё–з•ҢвҖқгҖӮйҖҡиҝҮеҚЎзүҮпјҢжҲ‘们第дёҖж¬Ўи®°дҪҸдәҶ欧жҙІеҗ„еӨ§иҒ”иөӣзҡ„йҳҹеҫҪгҖҒзҗғиЎЈгҖҒз”ҡиҮізҗғеңәеҗҚеӯ—гҖӮжҜҸдёҖеј еҚЎпјҢйғҪжҳҜйҖҡеҗ‘еӨ–йғЁдё–з•Ңзҡ„е°ҸзӘ—еҸЈгҖӮ

еңЁйӮЈж®өж—¶е…үйҮҢпјҢеҚЎзүҮдёҚд»…жҳҜдёҖз§ҚжёёжҲҸпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚзӨҫдәӨиҜӯиЁҖгҖӮи°Ғзҡ„еҚЎжӣҙзЁҖжңүгҖҒи°ҒжҠҪеҲ°дәҶйҷҗйҮҸзүҲгҖҒи°ҒжӢҘжңүж•ҙеҘ—зі»еҲ—пјҢйғҪжҳҜеҗҢдјҙй—ҙзҡ„иҚЈиҖҖгҖӮзҗғжҳҹеҚЎж–ҮеҢ–и®©е№ҙиҪ»дәә第дёҖж¬ЎдҪ“дјҡеҲ°вҖң收и—ҸвҖқдёҺвҖңиә«д»ҪвҖқзҡ„ж„Ҹд№үпјҢд№ҹи®©жҲ‘们еӯҰдјҡдәҶзҸҚжғңгҖҒдәӨжҚўгҖҒзӯүеҫ…зҡ„еҝ«д№җгҖӮе®ғж•ҷдјҡдәҶжҲ‘们зғӯзҲұпјҢд№ҹж•ҷдјҡдәҶжҲ‘们еҲҶдә«гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢеҪ“з”өеӯҗзҗғжҳҹеҚЎгҖҒNFT收и—Ҹзӯүж–°еҪўејҸзӣӣиЎҢпјҢйӮЈдәӣзәёиҙЁеҚЎзүҮдҫқ然жңүзқҖзӢ¬зү№зҡ„жё©еәҰгҖӮе®ғ们дёҚд»…жүҝиҪҪдәҶи¶ізҗғзҡ„и®°еҝҶпјҢжӣҙжүҝиҪҪдәҶйӮЈдёҖд»ЈдәәеҜ№жўҰжғіжңҖзңҹжҢҡзҡ„иЎЁиҫҫгҖӮжҜҸдёҖеј еҚЎгҖҒжҜҸдёҖдёӘеҗҚеӯ—гҖҒжҜҸдёҖж¬ЎжҠҪеҚЎж—¶зҡ„еҝғи·іпјҢйғҪжҳҜйқ’жҳҘз•ҷдёӢзҡ„зғҷеҚ°гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

йӮЈдәӣе№ҙпјҢжҲ‘们дёәдәҶдёҖеј вҖңеҰ–дәәеҚЎвҖқе…ҙеҘӢдёҚе·ІпјҢдёәдәҶдәӨжҚўдёҖеј йҷҗйҮҸзүҲиҖҢеҘ”иө°пјӣйӮЈдәӣеҚЎзүҮи®©жҲ‘们第дёҖж¬ЎжӢҘжңүдәҶеҜ№жўҰжғізҡ„е…·иұЎеҜ„жүҳгҖӮеҰӮд»ҠеӣһжңӣпјҢйӮЈдәӣеҗҚеӯ—ж—©е·Іж·ЎеҮәдё»жөҒпјҢдҪҶ他们еёҰз»ҷжҲ‘们зҡ„зғӯиЎҖдёҺж„ҹеҠЁеҚҙд»ҺжңӘиӨӘиүІгҖӮзҗғжҳҹеҚЎдёҚд»…жҳҜзәёзүҮдёҠзҡ„еӣҫеғҸпјҢиҖҢжҳҜйқ’жҳҘзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢжҳҜжҲ‘们дёҺи¶ізҗғдё–з•Ңзҡ„第дёҖж¬ЎиҝһжҺҘгҖӮ

жӯЈеӣ дёәжңүиҝҮйӮЈж®өдёҺеҰ–дәәзҗғжҳҹеҚЎзӣёдјҙзҡ„еІҒжңҲпјҢжҲ‘们еӯҰдјҡдәҶзғӯзҲұгҖҒ收и—ҸгҖҒеқҡе®ҲдёҺжҲҗй•ҝгҖӮе®ғи®©жҲ‘们зӣёдҝЎпјҢжҜҸдёӘдәәзҡ„йқ’жҳҘйғҪжӣҫй—Әй—ӘеҸ‘е…үпјҢеҰӮеҗҢйӮЈдәӣеҚЎйқўдёҠзҡ„е°‘е№ҙгҖӮжҲ–и®ёеІҒжңҲдјҡеёҰиө°жҝҖжғ…пјҢдҪҶйӮЈд»ҪеҜ№з»ҝиҢөеңәдёҺжўҰжғізҡ„жү§еҝөпјҢе°Ҷж°ёиҝңеӯҳеңЁдәҺжҲ‘们зҡ„и®°еҝҶж·ұеӨ„пјҢжҲҗдёәдёҚзҒӯзҡ„йқ’жҳҘеҚ°з« гҖӮ